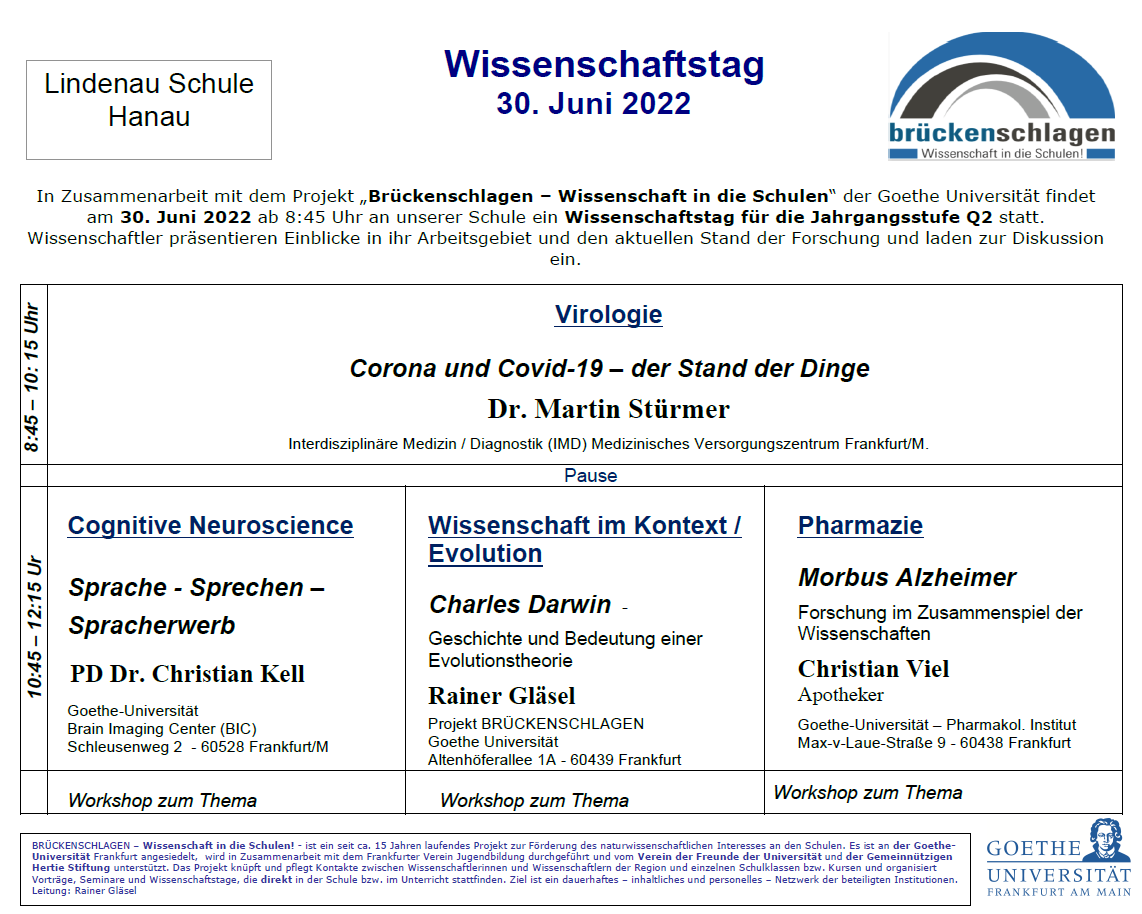

Am 30.06.22 fand der erste Wissenschaftstag im Rahmen des Projektes „Brückenschlagen“ der Goethe Universität Frankfurt an der Lindenauschule statt. Insgesamt vier Wissenschaftler der Goethe Universität waren eingeladen, um den Schüler:innen der Jahrgangsstufe 12 in Form von Vorträgen über verschiedene wissenschaftliche Themen zu informieren, um Ihnen einen Einblick in ihr Berufsfeld zu eröffnen.

Dies war das Programm des Tages:

Nach dem Einstiegsvortrag von Herrn Dr. Stürmer, den alle Schüler:innen im Forum anhören durften, standen drei Wahlvorträge zur verfügen, in die die Schüler:innen sich einwählen konnten. Die Workshops, die mittags zu den jeweiligen Wahlvorträgen stattfanden, dienten dazu, die Inhalte der Vorträge vertiefend zu thematisieren und auf Plakaten festzuhalten. Die Plakate wurden dann im offenen Info in Form eines Galerieganges präsentiert.

Die Schüler:innen wurden gebeten Artikel zu den Vorträgen zu schreiben, welche hier veröffentlicht werden.

- Virologie: Corona und Covid-19 – der Stand der Dinge; Dr. Martin Stürmer

Herr Dr. Stürmer stellte sich zunächst als Virologe vor und erklärte, wie man Virologe werden kann: Man müsse Medizin oder eine Naturwissenschaft studieren und sich dann auf die Fachvirologie spezialisieren.

Dann ging er auf seine Rolle in der Corona-Pandemie und den Medien ein. Dabei berichtete er, dass es sich nicht um seine erste Pandemie handele, er war 2003/2004 bei der SARS-Pandemie und danach bei der Schweinegrippe-Pandemie als Virologe tätig gewesen. Während der Corona-Pandemie sei er zufällig in die Öffentlichkeit getreten. Sein Ziel sei die Wissensvermittlung, ihm sei es wichtig, dass die Menschen die richtige Fachkenntnis haben. Seine Bekanntheit habe auch negative Folgen gehabt, er hatte lernen müssen mit Hassnachrichten umzugehen. Dennoch wolle er weiter über die Arbeit eines Virologen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie berichten, um die Menschen über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.

Es folgte ein Resümee über die letzten zweieinhalb Jahre. Gut gelaufen sei, dass man früh gewusst habe, um welchen Erreger es sich handele. Der Erreger komme sicher aus dem Tierreich und sei nicht auf Grund eines Laborunfalls entstanden. Die Symptome seien bekannt. Ebenfalls war schnell sicher, dass es sich um eine Tröpfchen- und Schmierinfektion handele und außerdem eine Ansteckung durch Aerosole möglich sei, was zu dem Einsatz der Masken geführt habe. Der Impfstoff konnte schnell hergestellt und eingesetzt werden. Nicht gut gelaufen sei die Umsetzung des Pandemieplans, da z. B. bei den Meldungen des Gesundheitsamtes teilweise chaotisch gearbeitet wurde. Auch der Föderalismus sei für einen einheitlichen Pandemieplan nicht förderlich gewesen. Auch sei die Kommunikation zwischen Wissenschaft und der Politik nicht immer gelungen gewesen. Die sozialen Medien haben weiter dazu beigetragen, dass Fehlinformationen an die Menschen gelangten.

Nach diesem Resümee ging Herr Dr. Stürmer auf die aktuelle Lage ein. Die Sommerwelle sei erreicht, denn die Zahlen steigen wieder und seien nicht verlässlich, da nur sehr wenige Tests durchgeführt werden. Somit regte er dazu an, dass wir nicht ganz so entspannt mit dem Thema Corona umgehen sollten, wie wir es aktuell tun.

Weiter erklärte er, wie es dazu komme, dass der Virus trotz Impfung zum Ausbrechen der Krankheit führen kann. Hierfür geht er auf die Mutationen ein, die das Virus bereits hinter sich habe. Ein Virus mutiere schnell und häufig, außerdem vermehre er sich sehr schnell. Bei der Replikation der Erbinformation entstehen Fehler, was zu Mutationen führt. Durch die Selektion können sich die Viren mit einer Mutation, die sie durchsetzungsfähiger macht, schneller vermehren, denn sie können mehr Menschen befallen. Die Antikörper, die ein Wirt (Mensch) durch die Impfung oder durch eine Infektion gebildet hat, können nicht komplett vor der neuen Virusvariante schützen. Dennoch ruft er zum Impfen auf, da eine Impfung zwar nicht komplett gegen neue Varianten schützt, aber dennoch weniger geimpfte Menschen erkranken.

Gegen Ende seines Vortrags nennt Dr. Stürmer die Rolle von Long-Covid , denn die Symptome und Folgen von Long-Covid, also die Langzeitfolgen der Infektion sind nicht endgültig erforscht. Dies stellt für ihn einen der Hauptgründe dar, warum er vor einem zu entspannten Umgang mit der Pandemie warnt. Auch wenn er darauf hinweist, dass er selbst hier vorne ohne Maske stehe, wolle er darüber informieren, dass die Pandemie nicht vorbei sei und er einen zu entspannten Umgang mit der Lage kritisch sehe.

Deshalb habe er folgende Erwartungen: Die Politik solle neue Maßnahmen einheitlich festlegen. Die Tests und die Teststrategien sollen optimiert werden. Die Eigenverantwortung der Menschen soll e wieder im Fokus stehen.

Angelehnt an Notizen von Gwynedd Schwab

- Cognitive Neuroscience: Sprache – Sprechen –Spracherwerb, PD Dr. Christian Kell, Goethe-Universität – Brain Imaging Center (BIC)

Christian Kell, Mediziner und Neurologe, welcher grundsätzlich im Forschungsinstitut Brain Imaging Center (BIC) der Goethe Universität Frankfurt tätig ist, hat am 30.06.2022 ein Vortrag an der Lindenauschule für den Jahrgang 12 am Naturwissenschaftstag gehalten.

Schon zu Beginn klärte er uns auf, dass die kulturelle Evolution entscheidend bei unserer Sprache ist. Darauffolgend stellten wir uns die Frage, wie das Gehirn kommuniziere. Natürlich lerne man die grammatikalischen Konstruktionen einer Sprache von Kind auf in der Schule. Aber entscheidend hierbei seien vielmehr die universalen und die kulturellen Sprachkonstruktionen. Die kulturelle Sprachkonstruktion werde durch Gene bestimmt.

Animierend interagierte er mit den Schüler:innen und versuchte mit einem Vergleich zwischen heute und früher darzustellen, warum man weiß, welche Gehirnhälfte fürs Sprechen zuständig ist. Schon früher bestimmten die Babylonier und die Altgriechen dies durch eine Läsion. Unter Läsion verstehe man nichts anderes als eine Verletzung eines Körpergliedes oder Organes. Und genau dies habe man früher getan, man verletzte eine der Gehirnhälfte und überprüfte, ob die Person noch sprechen konnte. Dabei fiel auf, sobald die linke Hirnhälfte verletzt wurde, konnte man nicht sprechen, während es bei der rechten Hirnhälfte nicht der Fall war. Somit wusste man, dass die linke Hirnhälfte für das Sprechen zuständig ist. Heutzutage stecke man die Person einfach in ein MRT, um zu sehen, welche Gehirnareale wichtig beim Sprechen bzw. beim Kommunizieren sind.

Anschließend haben wir uns damit auseinandergesetzt bzw. hat uns Herr Kell erklärt, wie Kleinkinder Sprachen lernen. Grundsätzlich müsse man die Sprache hören und verstehen können, um sie anwenden zu können. Ein Kind könne schon in den letzten Schwangerschaftsmonaten im Mutterleib hören, und zwar mit einem Tiefpassfilter, das heiße es hört durch den Mutterleib leicht versetzt die Sprache kennen, dabei werde die Fähigkeit eine Sprache zu lernen angeboren. Hierzu nehme das Baby die Sprachmelodie der gesprochenen Sprache direkt nach der Geburt wahr. Danach durchlaufe der Spracherwerb von Kindern verschiedene Phasen. Dazu erzählte Herr Kell uns einen kleinen Fun-Fact, und zwar dass das Babyschreien der Sprachmelodie ähnele, dass heißt das ein deutsches Baby anders schreit als z.B. ein französisches Baby. Des Weiteren sind wir ein Experiment theoretisch durchgegangen, durch das bewiesen werden sollte, dass ein Kind seine Muttersprache von anderen Sprachen einzig durch die Sprachmelodie unterscheiden könne. Im Experiment würde man das Kind mit dem Rücken zu zwei oder mehreren Personen stellen oder legen. Anschließend würden die Personen in ihrer Sprache sprechen und man würde sehen, dass das Kind sich viel öfter zu der Person drehen würde, die seine Muttersprache spricht. Ein paar Monaten nach der Geburt versucht das Kind mit dem Sprachzentrum, welches sich in der linken Hirnhälfte befindet, die Sprache zu erlernen. Dies auch schrittweise in dem es erst lernt, wie sich ein bestimmtes Wort anhört und wie das Wort aussieht, also mit was es in Verbindung gesetzt wird, z.B. wenn die Mutter Flasche sagt und dabei die Flasche in der Hand hält. Die Eltern können hierbei die Sprachentwicklung ihres Kindes durch die Ammensprache fördern.

Nachdem wir uns damit befasst haben, wie es zum Spracherwerb kommt, haben wir ein Video zur Erkennung des Tumors im Gehirn angeschaut. Man konnte dabei eine Operation am offenen Gehirn sehen, in der getestet wurde, ob der Patient noch sprechen konnte, wenn die Verbindung eines Teils des Gehirns vom restlichen Gehirn abgetrennt wurde. Hierbei ging es darum, dass so entschieden werden konnte, welcher Teil des Tumors entfernt werden kann, ohne das Sprachzentrum zu verletzten bzw. entfernen. Abschließend gab es eine offene Fragerunde, in der die Schülern Fragen klären konnten.

Anissa El Hamdaoui

- Wissenschaft im Kontext/Evolution

Charles Darwin – die Geschichte und Bedeutung der Evolutionstheorie; Rainer Gläsel, Projekt Brückenschlagen, Goethe Universtität

Der Vortrag „Wissenschaft im Kontext/Evolution Charles Darwin – die Geschichte und Bedeutung der Evolutionstheorie“, welcher von Rainer Gläsel am 30.06.2022 (Wissenschaftstag) in der Lindenauschule gehalten wurde, thematisierte die Erkenntnisse der Evolutionstheorie, die Geschichte der Evolutionstheorie und wie diese in der Gesellschaft aufgenommen wird.

Zuerst wurde im Vortrag erklärt, dass rund 40% der Bevölkerung der USA sich kritisch gegen die Evolutionstheorie verhalten und den Glauben besitzen, dass der Mensch vor circa 10000 Jahren von Gott erschaffen wurde und somit der Mensch nicht einer Evolution heraus entstammt. Es wurde angemerkt, dass zum Thema Evolution die Gesellschaft gespalten ist und ein Teil der Gesellschaft an die Evolutionstheorie nach Darwin glaubt und ein Teil der Gesellschaft diese widerstreiten.

Im weiteren Verlauf wurde die Ähnlichkeit von Lebewesen angesprochen, wobei erklärt wurde, dass unter Lebewesen Gemeinsamkeiten im Aussehen vorhanden sind. So habe zum Beispiel der Affe eine äußerliche Ähnlichkeit zum Menschen. Zudem war auch die Rede davon, dass Lebewesen sich an ihren Lebensraum anpassen, sodass es Insekten gibt, welche das Aussehen eines Blattes besitzen.

Des Weiteren wurde innerhalb des Vortrags die Urzeugerhypothese erwähnt, welche vom griechischen Universalgelehrten Aristoteles (384.v.Chr – 322.v.Chr) und von großen Teilen der Gesellschaft vertreten wurde. Die Befürworter der Urzeugerhyptohese vertreten die Meinung, dass alle Lebewesen durch einen Schöpfer aus unbelebter Materie entstanden sind, wobei alle Tiere und Pflanzen einem hierarchischem System unterworfen seien.

Daraufhin wurde die Evolutionstheorie nach Darwin im Vortrag erläutert. Diese besitzt die Grundtheorie, dass ein Konkurrenzkampf innerhalb der Lebewesen die Ursache für einen Artenwandel der Lebewesen ist. Laut Darwin sei das Lebewesen ununterbrochen Evolutionen unterworfen, wobei eine Selektion von Lebewesen stattfinde und hierbei die Art von Lebewesen mit dem größten Überlebensvorteil sich über die nächsten Generation weiterverbreite, während die andere aussterbe. Als Beispiel wird eine Giraffe genannt, wobei erklärt wurde, dass eine Giraffe mit längerem Hals besser an Äpfel von einem Baum heran kommt und somit einen besseren Überlebensvorteil besitzt und den Konkurrenzkampf gewinnt und sich weiter verbreitet, während Giraffen mit kurzen Hälsen in den nächsten Generation aussterben werden. Der Evolutionsvorgang entsteht laut Darwin nach dem Zufall.

Alles in allem war der Vortrag von Herrn Gläsel sehr strukturiert und informativ, wobei auf alle Fragen der Schüler:innen eingegangen worden ist. Des Weiteren war es auch möglich mit Herrn Gläsel Einzelgespräche zu führen, wobei wir Schüler:innen detaillierte Antworten und einen tieferen Einblick in die Evolutionstheorie und in die Biologie erhalten konnten.

Baris Yildiz

- Pharmazie: Morbus Alzheimer – Forschung im Zusammenspiel der Wissenschaften; Christian Viel, Apotheker, Goethe-Universität – Pharmakol. Institut

Um die Krankheit Morbus Alzheimer zu erklären, fing Herr Viel seinen Vortrag damit an, den Schülern und Schülerinnen zunächst einige Informationen zum menschlichen Gehirn mitzuteilen.

Das menschliche Gehirn wiege ca. 1500 g und habe 1011 Nervenzellen und 1014 Synapsen. Der Hirnstamm habe die größte Priorität, denn die Hirnrinde sterbe zuerst ab, wenn es notwendig sein sollte. Der Hirnstamm stelle evolutionär betrachtet den alten Teil des Gehirns dar. Bei Panik oder Wut entfalle häufig das logische Denken, da dann eine reduzierte Denkfähigkeit auftrete, weil der Gehirnstamm in Aktion trete. Tiere besitzen ebenfalls einen Hirnstamm. Die kognitiven Fähigkeiten des Menschen entstammen der Hirnrinde, die den jungen/neuen Teil des Gehirns darstelle. Emotionen, Gefühle, Erinnerungen und alles Irrationale passiere im alten Teil.

Als nächstes erklärte Herr Viel den Schülern und Schülerinnen die Krankheit Morbus Alzheimer. Die erste Patientin wurde 1920 von Herrn Alzheimer untersucht und war erst 53 Jahre alt. Er habe eine Autopsie durchgeführt, bei der er Ablagerungen, Atrophie (geschrumpftes Gehirn) und interzellulare Fibrillen (zusammen gebündelte Ablagerungen) festgestellt habe. Die Konsequenz der Krankheit seien sogenannte Plaques, wobei es sich um Ablagerungen außerhalb der Nervenzellen handele. Ebenso seien Neurofibrillen (Ablagerungen von Tau-Proteinen in den Nervenzellen des Gehirns) eine Konsequenz. Als Auslöser für die Krankheit benennt Herr Viel eine mitochondriale Dysfunktion: Störungen der Zellatmung verändern den Glukosestoffwechsel des Gehirns. Es gebe noch keine Heilung, da der Ursprung noch nicht verstanden wurde.

Zur Demenzhäufigkeit referierte er weiter, dass man meist erst nach dem Tod eines Patienten herausfinde, ob er an einer Alzheimer Demenz erkrankt war. Aktuell gebe es ca. 50 Millionen Patienten, die Prognose sei, dass es 2050 ca. 115 Millionen Patienten geben soll. Die Krankheit trete erst bei älteren Menschen auf. Es sei nicht so, dass Frauen häufiger erkranken, doch da ihre Lebenserwartung höher sei, haben es mehr Frauen im späteren Altern, da viele Männer in diesem Altern schon nicht mehr leben. Wenn die Krankheit ausgebrochen sei, gebe es keine Besserung mehr, es werde nur immer schlimmer. Im Alter werde die Durchblutung schlechter, weshalb Gedächtnisverluste auftreten können, was aber nicht sofort auf eine Alzheimererkrankung schließen lasse.

Er erläutert weiter die Typen der Demenz: Vaskuläre Demenz (bei ca. 5 % diagnostiziert), Alzheimer Demenz (ca. 65 %), Demenz vom Lewy-body Typ (ca. 7 %) und sonstige Ursachen (ca. 5 %).

Weiter stellte er den Verlauf der Krankheit dar: In der frühen Phase treten Schäden im Gehirn im entorhialen Cortext und im Hippkrampus auf. Die Hirnsubstanz schrumpfe und die Nervenzellen sterben ab. Ein Verlust des Kurzzeitgedächtnisses tete auf. Ein Zeichen hier für sei, wenn die Uhr nicht mehr gelesen werden könne oder Sachen versteckt werden, welche dann nicht mehr gefunden werden. Das Langzeitgedächtnis sei nicht betroffen. Patienten werden teilweise aggressiv und bösartig ohne ersichtlichen Grund. Die

Differentialdiagnostik diene hierbei dazu, folgende Krankheiten auszuschließen: Depressionen, Psychosen, Dellirium, Mutismus, Regression in Altersheimen, Schlaganfall, metabolische Ursachen: Unterzuckerung, Hypothyreose, Hirntumore, Vergiftungen und Hydrocephalus. Es folge das mittlere Stadium der Krankheit, in dem sich die Krankheit im Cortex ausbreite. Bei einem milden Verlauf erfolgen ein Gedächtnisverlust, Verwirrtheit und beschränktes Urteilsvermögen. Bei einem stärkeren Verlauf erfolgen ebenfalls ein Sprachverlust und ein psychischer Verlust, wodurch die Person an das Bett gebunden sei. In der Endphase seien die Patienten pflegebedürftig. Alzheimer sei aber keine Ursache des Todes, der irgendwann eintrete. Die Patienten sterben an anderen Infektionen oder ersticken schnell.

Um eine Diagnose durchzuführen, erfolge zunächst eine Anamnese des Patienten und seinen Angehörigen. Hier werden neurophychologische Test (MMSE, SKI) durchgeführt. Ebenfalls werden nicht invasive bildgebende Verfahren angewendet: CT, PET (Blutfluss, Glukoseverbrauch). Außerdem können Biomarker im Liquor (Lumbalpunktion) festgestellt werden: Bei Alzheimer kann man Phospho-Tau-amyloid-ß-Peptide finden.

Zum Ende des Vortrags geht Herr Viel noch auf eine mögliche Prävention zum Schutz vor der Krankheit ein: Bewegung, soziale Interaktion, gesunder Lebensstil (kein starkes Übergewicht), Lesen, Gehirnjogging, natürliche Ernährung (hochwertige Fett wie Omega 3).

Angelehnt an Notizen von Gwynedd Schwab